编者按:重庆工程学院深入贯彻落实党的二十大关于“深化产教融合、校企合作”的战略部署,紧扣新时代应用型人才培养使命,以创新为驱动、以产业需求为导向,全面推进产教融合纵深发展。各学院聚焦人工智能、数字经济、智能建造、现代服务等关键领域,与行业领军企业共建协同育人平台,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,交出了一份产教协同育人的亮眼答卷。

本次工作巡礼,集中展示各学院在共建产业学院、开发实战化课程、联合技术攻关及服务区域经济等方面的育人心得与丰硕成果。近年来,重庆工程学院始终以服务国家战略和区域发展为己任,探索出一条“校企共生、成果共享”的特色发展之路。站在“十四五”规划收官之年的关键节点,重庆工程学院将持续深化“校企合作、产教融合”办学特色内涵建设,为培养更多高素质应用型人才、赋能地方经济高质量发展贡献更大力量。

校企合作共促模式创新 五维融合驱动多方共赢

——大数据与人工智能学院研究所模式实践案例

重庆工程学院大数据与人工智能学院积极响应国家“深化校企协同育人、强化产教融合生态建设”战略,创新构建“五维融合”产教协同育人模式。该模式借助“大数据与人工智能研究所”产学研平台,通过整合高校智力资源与企业实战场景,以“技能传承+项目实战”为核心,实施“实验班选拔-三阶段培养-动态评估”机制,累计输送高端应用型人才500余名,实验班毕业生就业率达98.5%。近三年,学院助力10余家银行实现风控效率提升30%,服务超过20,000家中小企业融资,累计金额超80亿元。同时,联合发表高水平论文30余篇,获批专利与著作权150余项,实现学生实践能力与企业技术攻关双向赋能,为成渝地区数字经济高质量发展提供了人才与技术双支撑,形成“产业需求驱动-教育资源适配-成果反哺行业”的闭环生态,具有显著的行业示范价值和区域推广意义。

缘起——金融科技数字化转型浪潮

随着金融科技行业快速发展,大数据与人工智能技术的应用需求激增。大数据与人工智能学院准确把握金融科技行业数字化转型的浪潮以及成渝地区构建西部金融中心的战略契机,致力于服务国家新质生产力的培育与区域经济的高质量发展,针对性地解决三大核心需求。

一是破解“人才供给与产业升级脱节”难题,学院锚定“教育链-人才链-产业链”深度对接目标,通过校企共建研究所平台,将金融风控模型、数据可视化等前沿技术攻关与人才培养深度融合,助力国家“培育新质生产力”战略落地。

二是打通“技术研发与商业应用”堵点。研究所立足金融大数据及智能产业,以校企协同为纽带,聚焦金融数字化转型、中小企业融资服务等场景,搭建产教融合的实践平台,促进应用型人才的精准培养与产业需求的无缝对接。

三是重塑“学用脱节”培养生态。针对高校毕业生普遍存在的实践能力欠缺和职业素养不足等问题,学院紧密围绕“就业质量提升”这一民生热点,创新性地推出了‘实验班+师徒制’的培养模式。通过“技能训练-模拟项目-商业实做”三阶段进阶体系,将企业真实项目嵌入课程,使学生毕业前即具备独立完成行业数据分析和建模的能力。

明体——实践教学、科研攻关、成果转化

重庆工程学院大数据与人工智能学院与产业龙头深度合作,整合企业技术资源与学院教育资源,形成“实践教学、科研攻关、成果转化”的一体化研究所平台。

校企“一个调”。“利益诉求不一致”,是长期以来困扰校企合作各方的主要问题之一。大数据与人工智能学院与数宜信、中链农等企业,以兄弟单位联合方式,有效解决了核心诉求不一致的问题。以大数据与人工智能研究所为主要载体,达成了校企间真正意义上的深度融合与协作。通过研究所平台,校企各方实现了资源共享、优势互补和多方共赢:在校学生得以通过亲身参与企业的真实项目实践,显著提升其就业竞争力;企业能够借助学院研究力量,解决技术难题,推动产业升级;学校得以充分利用企业资源,确保人才培养和教学资源的持续供给与优化。

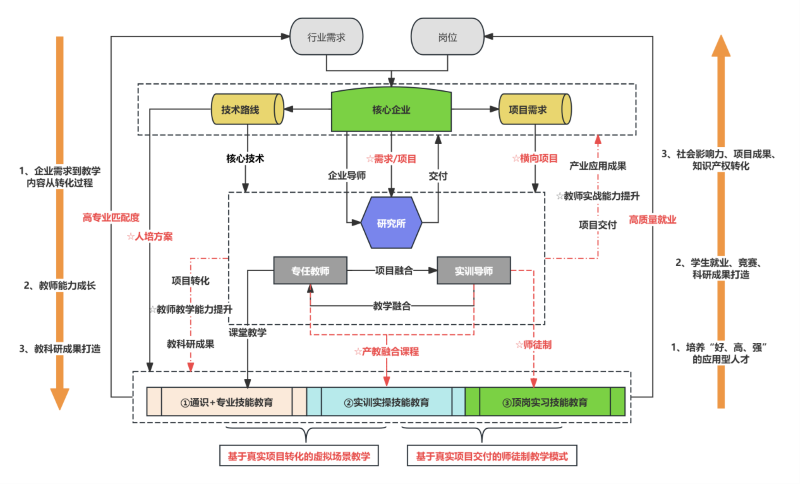

图一:合作模式流程图

以人才培养为“主旋律”。校企各方锚定“人才培养”为核心目标,以研究所为载体,依托企业真实项目,打造“技能习得-项目实战-成果转化”的闭环培养体系。实验班围绕金融科技行业需求,联合企业设计课程体系、开发实训项目,将商业案例融入教学,开展“导师制”教学,构建“基础技能-实操实训-顶岗实习”三级实训体系。校企联合开发《金融大数据风控模型》、《智能信贷风险管理》等实战课程,将银行数字化转型项目分解为教学模块,通过校企合作,学生年均参与真实项目4个,完成100小时企业顶岗实训,商业化成果交付率超80%。学生在真实业务场景下进行代码调试、模型优化等实战训练,有效缩短了技能掌握周期,达到40%的提升。通过“企业导师驻校授课+学生驻企轮岗”的工学交替模式,实现“教室即工位、案例即需求、作业即交付”。

达用——“五个融合”创新人才培养机制

通过持续推动院所融合,不断创新人才培养机制,持续充实研究所实验班内涵,充分彰显“应用型人才”培养效果。实施过程的关键点主要体现在以下五个方面:

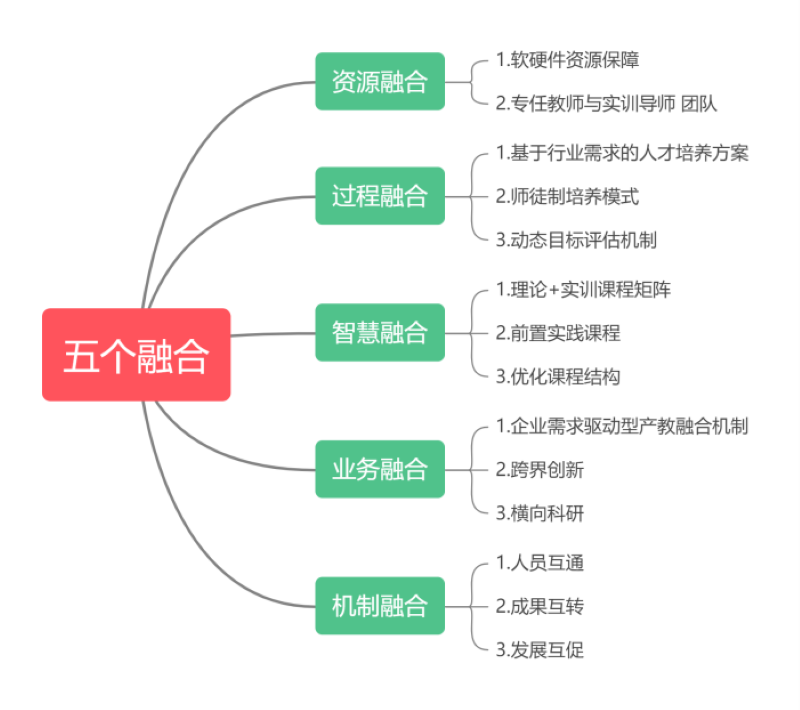

图二:五个融合

资源融合,打造共享型资源支撑平台

硬件资源保障。建设形成拥有建筑面积超600平方米、实习实训设备200余套的“”教学-研发-服务"一体化空间,可同时满足200名学生在岗实习实训要求。

组建校企混编师资团队。组合形成拥有45人规模的双师制体系(其中校内导师30人,企业导师15人,所有导师均同时具备教科研经验和企业项目研发经验),企业专家和专任教师共同保障实践教学,实现"教室-实验室-企业"场景无缝切换。

过程融合,构建高质量人才培养体系

创新“行业需求驱动型”人才培养方案。建立“技术笔试(占比70%,含Python编程、数据可视化等)+综合面试(职业素养、团队协作等占30%)”选拔标准,确保至少60%的学生能够进入高阶培养阶段。实施“技能训练(基础)-模拟项目(提升)-商业实做(应用)”三阶段培养模式,凸显精英化培养定位。

探索“师徒制培养模式”。实施“1名企业技术骨干+1名校内双师型教师”的双导师制度,通过个性化指导和实践教学,快速提升学生专业技能和知识水平,实现技能传承与人才培养的双重效果。

建立并配套动态评估机制,优化学生培养评估考核机制,涵盖学习效果、教学质量、成绩考核及学分取得等多个方面。配套顶岗实训、月度评优、实习基地推荐等激励措施,学生积极性,形成“教学-实践-就业”闭环管理。建立“技能掌握度(40%)+项目贡献度(30%)+企业反馈(30%)”三维评价模型,配套“月度评优+学分置换+优质企业内推”激励机制。以2024届实验班为例,学生通过参与实际项目和实习,获得了企业的高度评价,其中65%的学生直接获得了转正offer。

智慧融合,建立实践型教学课程矩阵

共建课程矩阵。由校内导师和企业导师共同完成《行业大数据可视化项目综合设计》等13门实战课程开发,使得教学内容紧跟行业发展、紧贴人才需求。建立以商业实作为主理论培训为辅的、覆盖大数据和人工智能产业链条的特色课程体系,实现理论教学与商业项目无缝衔接。

纵向前置实践课程。学院基础课与研究所实践课,将金融科技等商业项目案例前置进入校内课程,开发出覆盖全产业链的综合性课程模块。

横向调整课程结构。构建"理论-实践"双螺旋课程结构,通过"课程前置融合+项目反向指导"机制,近三年完成多项银行数字化转型项目的技术转化教学应用。

业务融合,形成"教研企"三位一体业务同盟

联手服务行业。创新构建“企业需求驱动型”产教融合机制,通过“年度任务目标协议+教学实践转化”双轨制,实现了技术攻关需求与教育资源的紧密且精准的对接。

鼓励跨界创新。鼓励研究所实训导师深入学院开展实践教学与创新活动,同时激励学院教师走进研究所参与项目研究,以此促进人员间的互通有无、互信互助,从而在融合实践中丰富教师的实践经验,增强研究所员工的教学能力。

开展横向科研合作。以学院专业实验室建设为依托,优化和完善相应的激励措施,教师根据自身特点和需求,直接参与具体项目中,提升实践技能。同时,针对研究所商业项目痛点问题进行专题研究和实践,为企业商业项目提供技术支撑。

机制融合,构建院所"三互"发展协同体

人员互通。实施教师“双栖”制度,研究主要实训导师下达128课时教学任务,学院教师参与研究所项目挂职锻炼。成果互转。企业在实践中积累的项目经验和数据,以论文或科研成果的方式,通过校内进行转换。校内教学和研发成果,以项目为出口实现转化和变现。发展互促。通过联合攻关、经验交流、月度座谈会等机制,实现院所人员能力互补、协同共进。

贯通——模式创新 多方共赢

人才培养成效显著

以“师徒制教学,岗位制学习”的实验班创新培养模式,累计选拔和培养大数据与人工智能专业学生600余名,累计为银行、担保公司、金控集团等累计输送金融科技领域人才50余名。实验班学生在研究所老师指导下参与各类学科竞赛获奖26项(其中国家级1项,省部级10余项);通过参与完成金融风险模型、数据可视化等20余个商业化项目,实战能力得到显著提升并获社会充分认可。以2020级为例,相较于普通班级,研究所实验班学生同节点实习签约率、毕业签约率及高质量就业率分别高出28.57、3.65和5.05个百分点,其中高质量就业中专业相关就业占比高7个百分点,72%入职相关企业核心岗位,薪资水平较其他班级均值高15%。

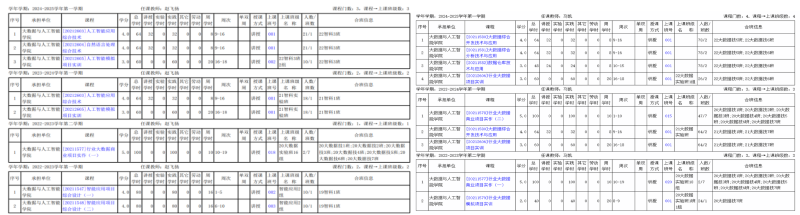

图三:研究所实习实训

人才培养体系日臻完善

截至目前,大数据研究所及人工智能研究所已建立起以商业实作为主理论培训为辅的、覆盖大数据和人工智能产业链条的特色课程体系;构建和打造了包括《行业大数据应用系统综合设计》《行业大数据可视化项目综合设计》《大数据综合开发技术与应用》《数据仓库技术与应用》《人工智能应用综合技术》《自然语言处理综合技术》《智能风控技术与应用》等10余门专业实训课程;构建和配备了最为前沿的大模型服务器等基础设备为持续培育并输出高素质的应用型人才奠定了坚实的基础。

图四:实训课程体系

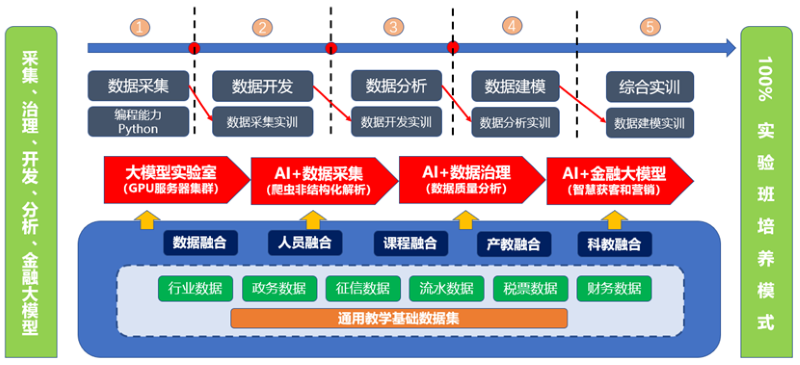

图五中展示的大数据人才培养示例,通过建设教学通用数据集,使得学生在本科四年的学习过程中,不断加强对数据的理解,“理论+实训”双循环课程安排,使得学生不仅仅懂得理论,更能够解决实际问题,最终实现高质量就业。

图五:大数据人才培养示例

服务行业能力逐渐提升

通过校企协作,为银行、金融科技公司等提供风险模型咨询及数字化转型服务,助力区域数字经济发展。校企联合研发的信用评估系统、智能风控平台等技术成果在多家城商行落地应用。截至目前,已成功为10余家银行,提供风险模型咨询及金融产品咨询服务,对数字经济的发展以及解决中小企业融资难的问题提供助力;与多家城商行合作,落地项目20余个,实现了累计服务2万余家中小企业融资,帮助小微企业获得低息贷款累计超过80亿元。

图六:行业沟通交流

重庆工程学院大数据与人工智能学院通过优化顶层设计、创新落地模式、推进五维融合,实现了教育链、人才链与产业链的深度对接,为应用型高校产教融合提供了新范式和可复制实践经验。未来,学院将持续深化改革,全面深入开展融合,推动产教融合成果显现,积极构建产教融合开放生态,为建设高水平应用型大学、行业数智化转型和区域经济高质量发展注入新动能。