编者按:重庆工程学院深入贯彻落实党的二十大关于“深化产教融合、校企合作”的战略部署,紧扣新时代应用型人才培养使命,以创新为驱动、以产业需求为导向,全面推进产教融合纵深发展。各学院聚焦人工智能、数字经济、智能建造、现代服务等关键领域,与行业领军企业共建协同育人平台,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,交出了一份产教协同育人的亮眼答卷。

本次工作巡礼,集中展示各学院在共建产业学院、开发实战化课程、联合技术攻关及服务区域经济等方面的育人心得与丰硕成果。近年来,重庆工程学院始终以服务国家战略和区域发展为己任,探索出一条“校企共生、成果共享”的特色发展之路。站在“十四五”规划收官之年的关键节点,重庆工程学院将持续深化“校企合作、产教融合”办学特色内涵建设,为培养更多高素质应用型人才、赋能地方经济高质量发展贡献更大力量。

计算机类专业“四方协同、四链融通、三段进阶”工程应用能力培养模式实践

计算机与物联网学院(以下简称学院)对接物联网产业链,通过“校、政、行、企”四方协同,从“产业链、人才链、教育链、创新链”层层分解,依托产业学院采用三段(案例训练、模拟项目训练、真实项目训练)进阶式训练,培养“专业化、多元化、复合型”的能解决物联网产业链较复杂工程问题能力的高素质应用型人才。

缘起——以物联网技术驱动的变革浪潮

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(全文)》提出重点发展物联网、工业互联网等7个数字经济产业,重点建设智能制造、智慧农业及水利等十个数字化应用场景的规划。《重庆市数字经济“十四五”发展规划》将物联网作为数字产品制造业重点工程,将网络安全作为新兴数字产业重点工程,明确指出加快建设硬件制造、系统集成、运营服务“三位一体”的物联网产业链条,加快发展物联网产业。2023年以后,重庆市又相继部署了建设“33618”现代制造业集群体系、“416”科技战略布局和“1361”数字重庆建设整体构架,均涉及物联网产业及网络安全技术领域。

物联网产业链的快速发展对人才需求呈现出 “专业化、多元化、复合型” 的特点,专业化指在某个物联网技术或应用领域有深入研究和实践经验;“多元化”是具备不同技能和背景,复合型人才不仅需要掌握物联网系统的设计、开发、部署与管理技能,还需要了解相关法律法规、经济学、管理学等知识,能够在多个领域中灵活应用知识,解决复杂问题。

实践——四方协同、四链融通、三段进阶

计算机与物联网学院自2021年起,陆续成立智慧农业产业学院和网络空间安全产业学院(其中,网络空间安全产业学院为重庆市第二批现代产业学院培育项目),引企入校,定位紧密对接产业链,人才培养与产业需求融合,课程内容设置与技术发展衔接,教学过程与生产过程对接,共建校内外实习基地,搭建产学研平台,促进“产学研用转创”,努力提升服务区域经济社会需求的能力。

图1 现代产业学院挂牌仪式

四方协同 “校、政、行、企”协同搭建育人平台

学院成立了由5名行业(产业)及企业一线技术和管理人员组成的专业建设指导委员会,以加强对专业建设的指导与监督,完善各专业发展的顶层设计,提升专业指导的针对性。

为满足产业学院建设及运行需求,学院还专门成立了两个机构:一是由13名校方、政府、行业和企业管理者组成的理事会;二是由11名一线技术专家组成的专业建设指导委员会。这两个机构共同负责人才培养方案制定、人才培养模式探索、课程与教材建设、实习实训组织、师资培训开展、合作项目开发以及成果转化等工作的指导。

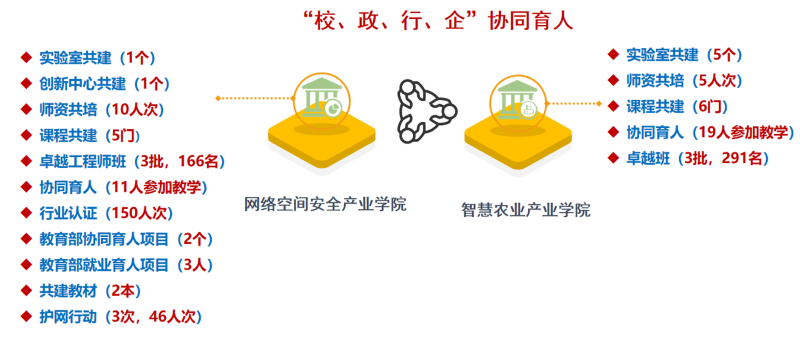

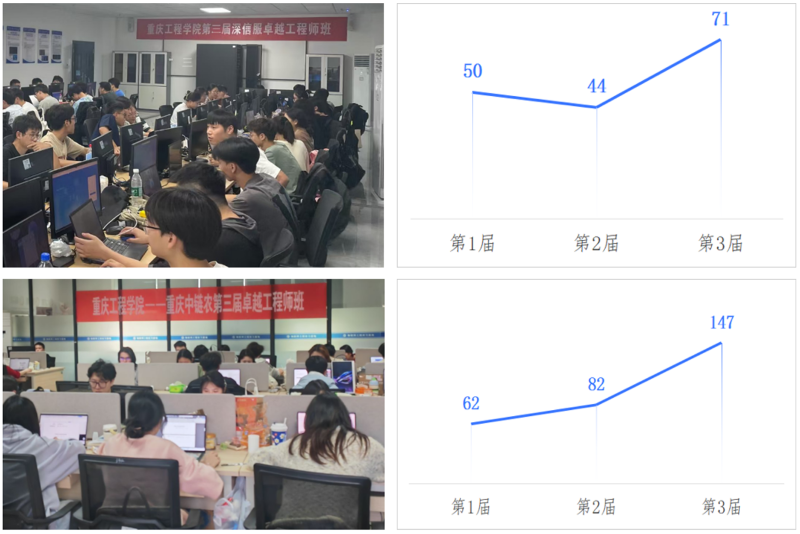

三年来,通过“校、政、行、企”多方合作的建设模式,取得了显著成果(见图2),累计受益学生近450人。

图2 “校、政、行、企”协同育人合作内容及成果

四链融通 构建工程应用能力培养路径

1.学院对接产业链,专业对接岗位群

学院专业主要是计算机类本科专业,其科学部分的核心在于通过抽象建立模型实现对计算规律的研究;其工程部分的核心在于构建从基本计算系统到大规模复杂计算应用系统的各类系统;其技术部分的核心在于研究和发明用计算进行科学调查与研究中使用的基本手段和方法;其应用部分的核心在于构建、维护和使用计算系统实现特定问题的求解。

学院根据应用型本科专业群属性及特色,明确对接物联网产业链,服务软件和信息技术服务业,专业人才培养目标对接产业链岗位群(物联网系统开发岗位群、物联网系统安全岗位群)人才能力需求,培养能从事物联网系统(含传感网及软件系统)设计、开发、运行维护及安全保障的复合型人才。

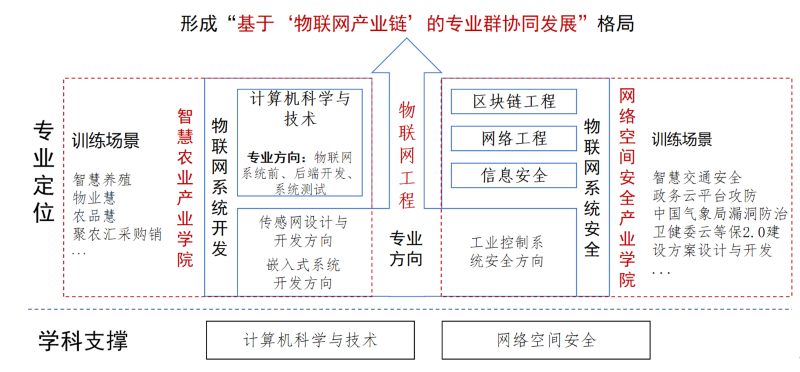

学院以计算机科学与技术、网络空间安全学科为支撑,以“市级特色专业”“一流建设专业”物联网工程专业为龙头,一方面与计算机科学与技术专业协同,以智慧农业产业学院为平台,以智慧养殖、物业慧等物联网系统为主要训练场景,培养物联网系统开发人才;另一方面,与信息安全、网络工程等专业协同,以网络空间安全产业学院为平台,以智慧交通安全、政务云平台攻防为主要训练场景,培养物联网系统安全人才(此方面被列为《2024年物联网发展白皮书》五大挑战之首),形成“基于‘物联网产业链’的专业群协同发展”格局。

图3 基于“物联网产业链”的专业群协同发展格局图

2.教育链对接岗位需求

本文中的教育链从产业链视角进行描述,认为教育链是高校嵌入产业链,并围绕产业链岗位能力需求(人才培养目标)进行合作、调整、优化所形成的利益共同体。

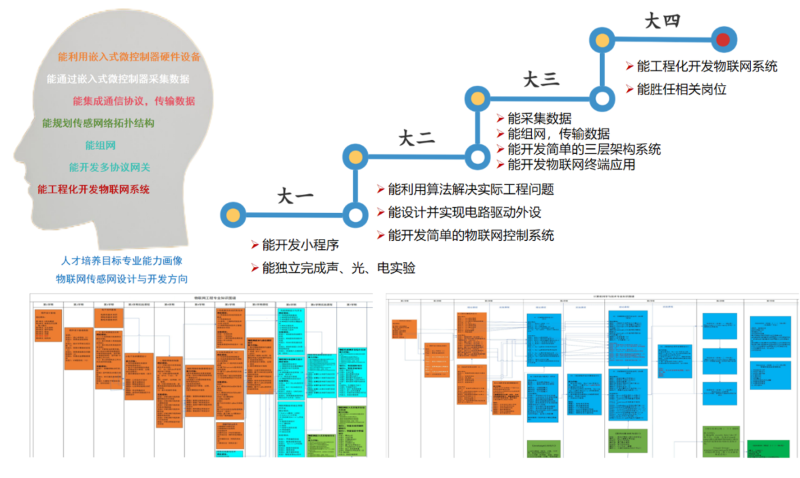

物联网产业链上中下游涉及工作岗位(群)众多,学院各专业根据产业链岗位群岗位(群)人才能力需求,针对需求量大的细分岗位设置专业方向,明确胜任能力需要,绘制人才能力画像,构建专业知识图谱,设置课程体系,分学期明确人才培养路径,加强过程管理与监控,及时纠偏,确保人才培养目标达成。图4是以物联网工程专业为例的培养路径分解图。

图4 学生能力画像、培养路径、课程知识图谱

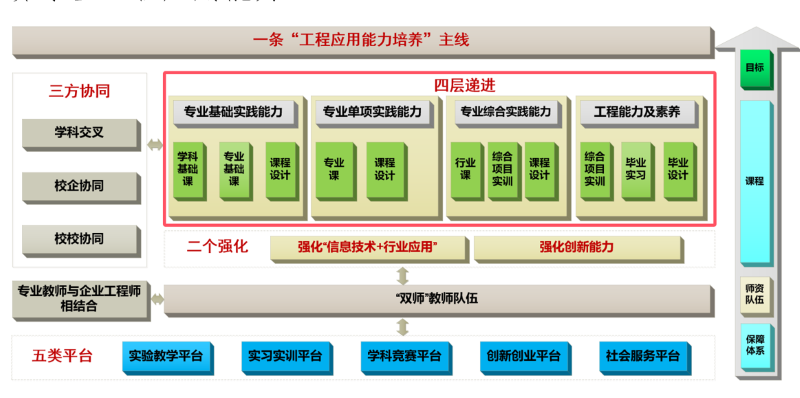

3.“四层递进”的工程应用能力培养路径

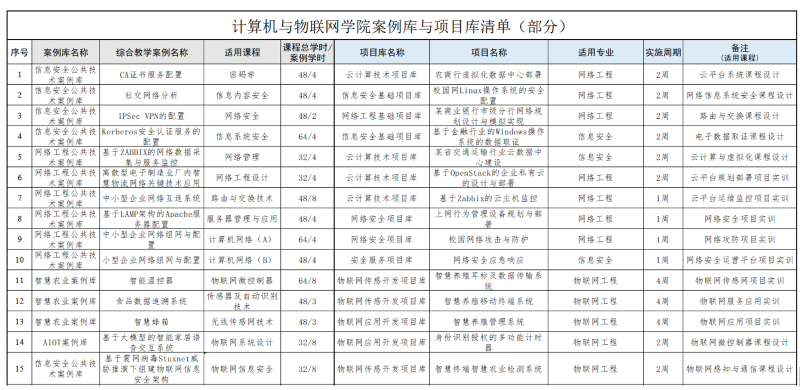

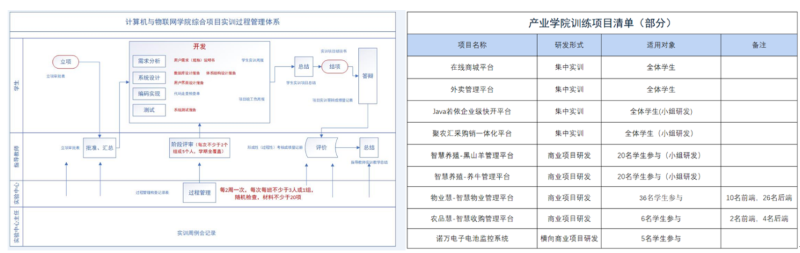

学院构建“一二三四五”工程应用能力培养体系(如图5所示),构建“专业基础实践能力、专业单项实践能力、专业综合实践能力、工程能力及素养”的“四层递进”的工程应用能力培养路径。校企共建或改造企业教学案例151个、教学项目50个,其中专业基础实践案例12个,专业单项实践案例119个,专业综合实践案例20个,引进企业生产性项目50个,建设生产性实习基地环境和过程管理体系,培养学生工程应用能力。

图5 “一二三四五”工程应用能力培养体系图

图6 企业教学案例及教学项目清单

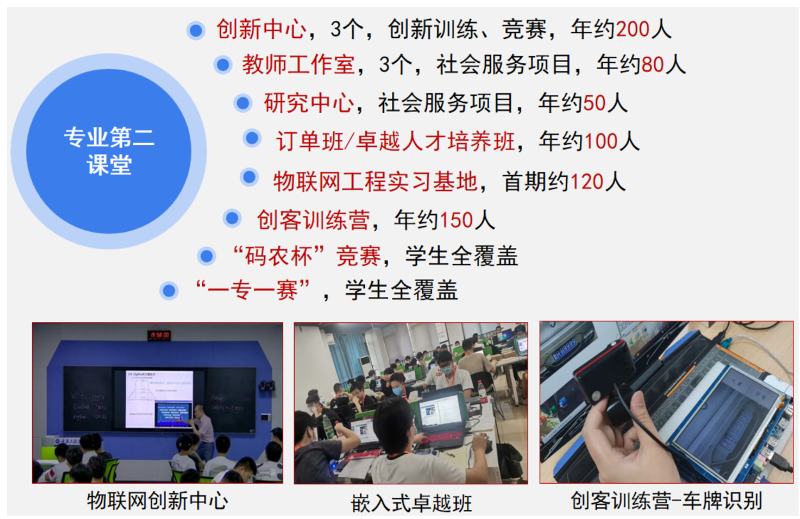

4.一二课堂相结合,协同提升工程应用能力

学院在常规课堂教学之外,构建了由创新中心、教师工作室、研究中心等组成的"八位一体"专业第二课堂平台(前6项均为校企合作共建)。该平台与第一课堂协同运作,着力提升学生的工程应用能力,强化专业创新意识和工程创新能力培养。

在实施成效方面,学院每年约有700余人次学生参与平台训练,确保每位学生每学年至少有一次参加学科专业竞赛或相关活动的机会。

图 7 专业第二课堂平台

三段进阶 打造工程创新能力培养模式

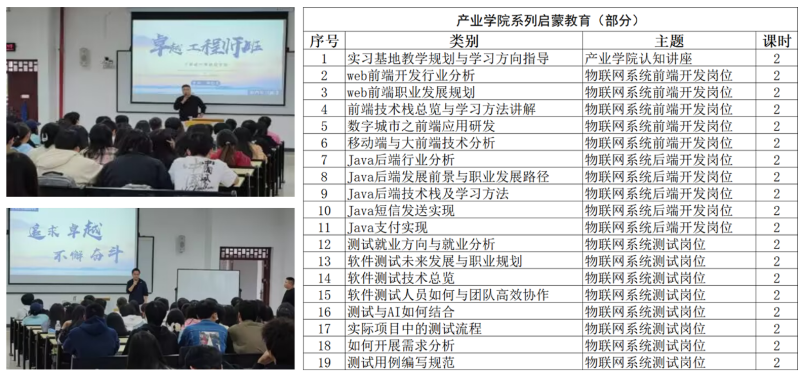

学院于第五学期为相关专业学生开设产业学院启蒙教育,涵盖设立背景、培养优势、能力目标等关键内容,帮助学生做好入学准备。

图8 产业学院启蒙教育讲座清单

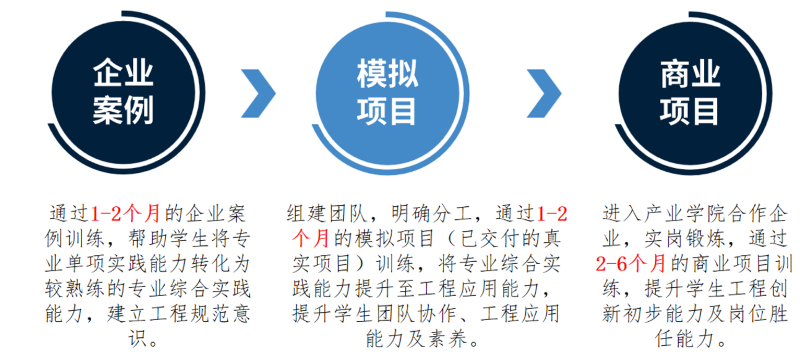

经考核达标的学生从第五学期末进入产业学院,按照“三段进阶式”(三段:企业案例训练、模拟项目训练、商业项目训练三个阶段;进阶:阶段评价为“良好”及以上的学生进入下一阶段)工程能力培养模式进行工程能力训练。通过近一年的训练,使学生的单项实践能力逐步提升至工程应用能力,强化学生工程创新初步能力及岗位胜任能力。

图9 “三段进阶式”工程能力培养模式

图10 产业学院过程管理及项目清单

图11 产业学院训练现场及历届参训学生数

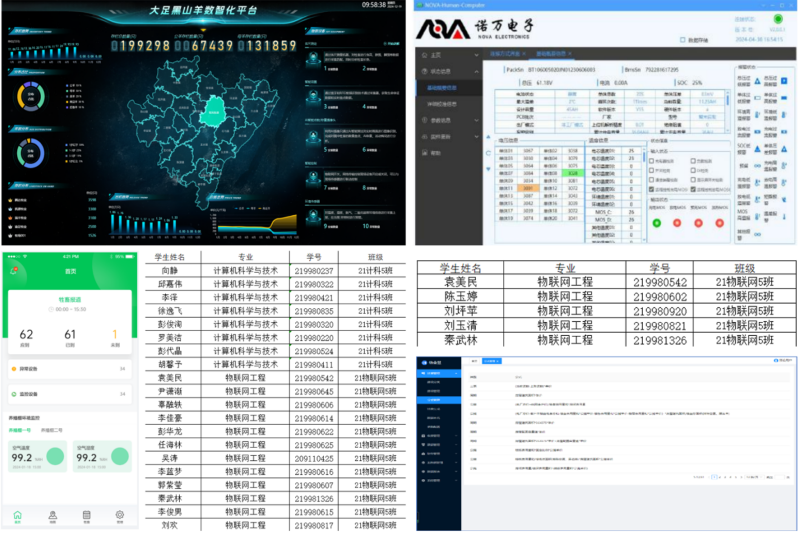

图12 产业学院部分项目及参与项目研发的学生清单

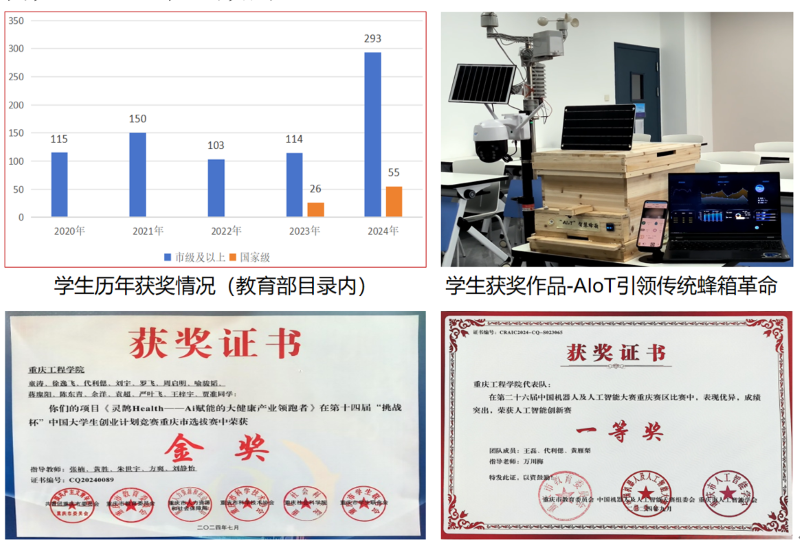

收获——需求导向协同育人 高质就业赛出水平

学院各专业历届毕业生初始就业率均在90%左右,就业岗位与专业相关度均保持80%左右,超过70%的学生服务地方区域经济社会发展。学院依托“二院二中心”(二院:智慧农业产业 学院、网络空间安全产业学院;二中心:创新中心,研究中心),组建学生学科专业竞赛指导团队,搭建训练平台,实施常态化竞赛指导及竞赛作品孵化,学生获得教育部目录内省部级及以上奖项持续保持高位。其中,学院学生2024年获得目录内学科专业技能竞赛共获得市级以上奖293项,其中国家级达55项目,参赛获奖学生422人次,约占大二、三学生数的35%。

图13 学院学生参与学科专业竞赛历年获奖情况

2023年4月8日,在重庆召开的第58-59届中国高等教育博 览会上,全国高校计算机教育研究会教师教学发展研究国家级虚拟教研室和研究报告专家工作组共同发布了《全国普通高校大学生计算机类竞赛研究报告》,重庆工程学院在全国1134所本科高校中,排名143位,位列top18%。

下一步,计算机与物联网学院将持续加大资源整合力度,扩大教育受益面,不断进行“四方协同、四链融通、三段进阶”的计算机类专业工程应用能力培养模式探索,深入开展体系化的理论与实践研究,构建完整理论体系,凝练核心成果,组织同行研讨交流,推动成果共享与推广应用。对外,组建“教育-产业联盟”,形成“校、校、政、行、企”协同育人的良好“共赢”局面。对内,跨学院组建跨学科专业群建设小组,针对学院未涉及的产业链岗位群优化专业布局,培养产业链中急需的应用型人才。