编者按:重庆工程学院深入贯彻落实党的二十大关于“深化产教融合、校企合作”的战略部署,紧扣新时代应用型人才培养使命,以创新为驱动、以产业需求为导向,全面推进产教融合纵深发展。各学院聚焦人工智能、数字经济、智能建造、现代服务等关键领域,与行业领军企业共建协同育人平台,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,交出了一份产教协同育人的亮眼答卷。

本次工作巡礼,集中展示各学院在共建产业学院、开发实战化课程、联合技术攻关及服务区域经济等方面的育人心得与丰硕成果。近年来,重庆工程学院始终以服务国家战略和区域发展为己任,探索出一条“校企共生、成果共享”的特色发展之路。站在“十四五”规划收官之年的关键节点,重庆工程学院将持续深化“校企合作、产教融合”办学特色内涵建设,为培养更多高素质应用型人才、赋能地方经济高质量发展贡献更大力量。

“一体两翼三平台”培养创新型高素质应用型人才

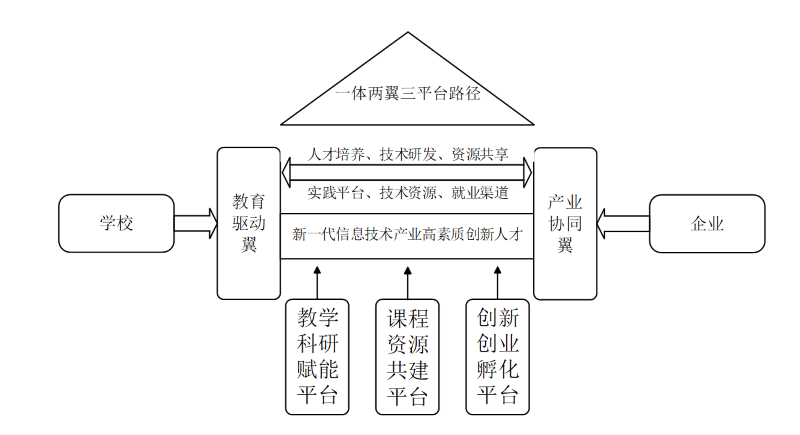

在深化产教融合的国家政策背景下,电子信息学院聚焦重庆市新一代信息技术产业发展需求,创新构建“一体两翼三平台”人才培养路径,致力于培养服务区域经济的高素质应用型人才。“一体”以培养适应新一代信息技术、通信技术等领域的高素质创新人才为核心;“两翼”依托教育驱动端(教师工作室群)与产业协同端(合作企业协同),推动校企技术攻关与教学资源转化;“三平台”通过教学科研赋能、课程资源共建、创新创业孵化,形成产教深度融合生态。实践表明,该路径通过校企联合开发横向项目、共建课程资源、竞赛孵化创新成果等举措,显著提升了人才培养质量。学生年终就业率超过95%,参与企业真实项目比例超30%,有助于推动重庆新一代信息技术产业集群发展,为应用型人才培养服务区域产业升级提供实践经验。

缘起——新形势下电子行业的转型升级

电子信息作为信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的先导性、基础性、战略性产业,已成为实现科技强国、产业强国的关键标志。当前我国电路产业面临“能设计、不能高端制造”“有原料、无高端材料”及“产业发展强劲、无高层次技能人才支撑”的三大困境。其中人才短板尤为凸显,人才数量质量不足严重制约电路产业的创新发展,难以满足新形势下产业的需求。

在重庆市全力构建 “33618” 现代制造业集群体系的战略布局下,智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料三大主导产业集群成为经济发展的核心驱动力。巴南区凭借自身产业基础,积极响应号召,深度推进5G、人工智能、互联网、数据、区块链等新一代信息技术与传统产业的交融互促,力求实现产业的数字化、智能化转型升级,为区域经济注入全新活力。

为更好地践行 “服务地方经济发展、培养应用型高级专门人才” 的办学定位,电子信息学院主动对接地方产业需求,优化专业设置与课程体系,加强实践教学环节,提出了一体两翼三平台的人才培养路径,注重学生工程应用能力和创新能力培养。近三年已为惠科金渝电子等龙头企业培养技术骨干100余人,助力区域产业链与教育链、创新链的贯通发展。

格物——信息技术人才培养路径与逻辑

图1 一体两翼三平台人才培养路径

一体以培养学生新一代信息技术产业急需的高素质创新人才为核心主体,以产业需求为导向,深化校企协同,聚焦新一代信息技术、通信技术、人工智能等核心领域,着重培养学生工程实践能力、产业创新能力。

两翼分别为教育端驱动翼(教师工作室群)与产业端协同翼(合作企业协同)。教师工作室群以师生协同创新为纽带,通过校企联合攻关、产业案例开发、技术服务输出等方式,推动师生深度参与产业技术升级;合作企业由龙头企业、科研机构等多方协同构建,聚焦资源共享、需求对接与技术攻关,构建“产学研用”协同创新网络。

三平台作为产教融合生态的枢纽支撑体系。三平台作为产教融合生态的枢纽支撑体系,能够有效地促进教育与产业的深度融合,提高学生的综合素质与就业竞争力。

致知——“一体两翼三平台”同向同行

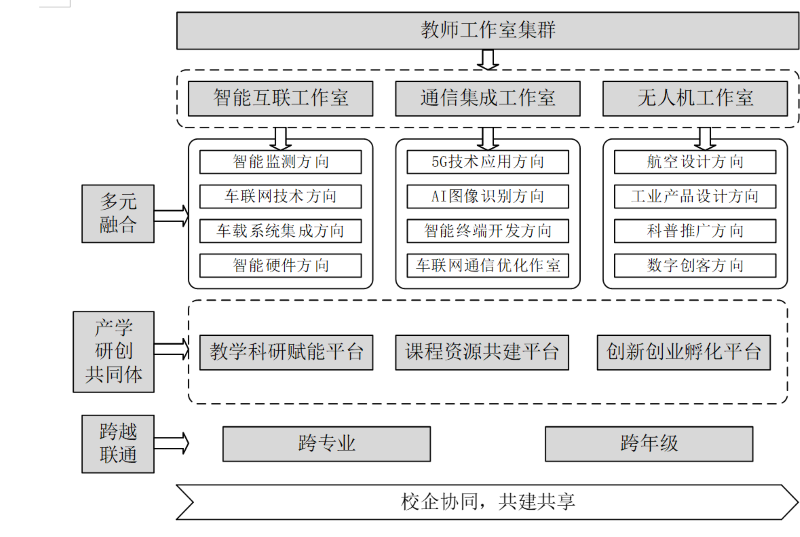

电子信息学院紧密对接新一代信息技术、5G 通信、人工智能等新一代信息技术产业核心领域需求,依托教师工作室群构建育人模式。该专业群联合重庆赛迈斯汽车科技有限公司、重庆鸿捷通信科技发展有限公司、重庆科技发展战略研究院有限责任公司等多家行业领军企业,共建“智能互联”“通信集成”“无人机”三大教师工作室。

结合学科专业,凝练前沿技术新方向

在建立教师工作室群时,通过企业走访调研,确定工作室的主要任务和目标,支撑学科方向,聚焦人才培养。结合学院学科专业情况,确定工作室主要技术研究方向,智能互联工作室以电子信息工程专业为依托,主要集中在智能监测、智能硬件、车联网应用方向;通信集成工作室以通信工程专业为依托,主要集中在AI图像处理、智能终端开发、通信优化等方向;无人机工作室基于科普+应用,集中在航空模型设计、科普推广等方向。

图2 企业走访调研

学院选拔具有相关专业背景和教学经验的教师组成工作室团队,如图3所示,明确各成员的职责和分工。根据工作室的目标,制定详细的工作计划和时间表,确保各项任务有序进行。学院提供必要的资源支持,包括场地、设备等,以保障工作室的正常运转。组织学生参与工作室的实践项目,通过实际操作提高学生的实践能力和创新思维。

图 3 教师工作室群

聚焦产教融合,构建项目实战育人新范式

以教学科研赋能平台为依托,聚焦电子信息行业岗位群核心知识技能,创设 “智能互联”“通信集成”“无人机”三大教师工作室。工作室打破传统课程边界,以承接的企业横向项目为导向,动态更新教学内容。工作室推行“学长制”培养机制,高年级学生在完成自身项目任务的同时,担任低年级学生的技术指导,指导基础电路焊接、代码调试等简单任务,形成 "传帮带" 的技术传承生态。通过全面实施“PEPA”(策划 Plan、研讨 Explore、实践 Practice、改善Ameliorate)教学四步法,实现“学校+企业”双境育人、“教师+师傅”双师授课、“学生+员工”双角色成长、“线上+线下”双渠道学习,系统提升学生的实战能力。通过工作室锤炼的学生能够更好的适应企业环境,在订单班录取人数中占比较高,大二、大三年级的学生也能够收到企业青睐,获得实习机会。

学院不定期走访企业,组织“企业需求诊断会”,联合重庆赛迈斯汽车科技有限公司、重庆欧荣莱科技有限公司等合作企业,梳理技术痛点(如芯片封装良率低、车联网通信延迟高等),形成横向课题清单。然后,教师工作室按领域认领项目。2024年教师工作室承接主要横向项目如表1所示。近三年,工作室承担横向课题 19 项,经费达 145 万元,以教师工作室为载体,学生参与真实企业项目的占比超25%。

注重双师双能,充实师资团队新动能

通过整合校企双方资源,建设具有高水平教学能力和丰富实践经验的优秀师资队伍。学校组建由资深企业专家、高水平博士形成的企业导师+科研机构课题导师+学校专业教师教学团队,形成优势互补、资源共享的“金师”队伍。广泛聘请企业电子信息领域专家加入导师队伍。导师和教师(双师)共同参与课程设计、教学实施和科研指导等环节,同上一门课,将企业真实的项目引入课堂,确保教学内容的前沿性和专业性,提高教学效果和人才培养质量。企业也以捐赠的形式提供通信学会DCNE培训名额,提升教师的教学的前沿性。

图 4 校企双师同上一门课

智能互联、通信集成、无人机三个教师工作室骨干人员中,智能互联工作室校内专任教师占比约 76.92%,企业导师占比约 23.08%;通信集成工作室校内专任教师占比 70%,企业导师占比 30%;无人机工作室校内专任教师占比 70%,企业导师占比 30%。各工作室以校内专任教师为教学主体,保障理论知识传授,同时引入企业导师,占比约 30%,为学生带来行业实践经验与前沿技术。依托教师工作室,培育了刘颖等5名双师型教师。2024年度教师工作室教师共发表论文21篇,其中SCI一区论文2篇、二区4篇、EI论文1篇、北大中文核心论文1篇。企业技术骨干作为论文共同作者或指导专家,全程参与研究设计、数据采集与成果验证。例如,SCI二区论文《GHAFNet Global-context Hierarchical Attention Fusion Method for Traffic Object Detection》由校内教师与重庆长安科技有限公司工程师共同完成,企业提供真实路测数据及仿真平台支持。

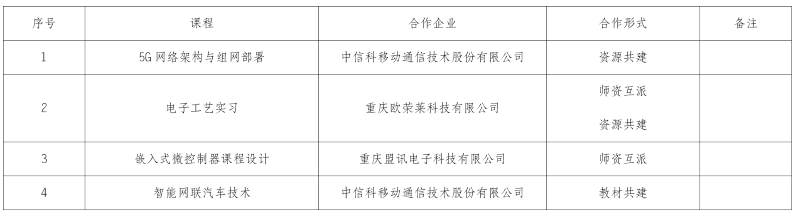

校企共建课程,拓展资源建设新渠道

在课程资源建设层面,企业深度融入职业教育教学资源供给体系,围绕通信与智能交通领域核心技术,打造高质量在线教学课程矩阵。企业提供5G网络架构与组网部署、自动驾驶与车联网关键技术、自动驾驶与车联网架构及部署等课程的在线教学课程。每门课程均配置企业技术骨干担任线上辅导导师,定期开展直播答疑、项目复盘讲座,构建“课程知识讲解+实践案例分析+企业导师辅导”的一体化资源供给模式,推动院校教学与产业前沿技术精准对接,切实提升学生对5G通信、自动驾驶与车联网领域核心技术的理解与应用能力。同时,工作室承担的横向项目完成后也可转换为课程资源,如《嵌入式微控制器》课程设计, 根据“高速公路护栏碰撞检测系统研制”横向项目,将项目拆解为教学任务模块(硬件设计、算法优化、路测验证)嵌入课程,围绕“碰撞检测传感器设计”任务,开展“需求分析-方案设计-原型开发-企业验收”全流程实训。

校企共建课程情况

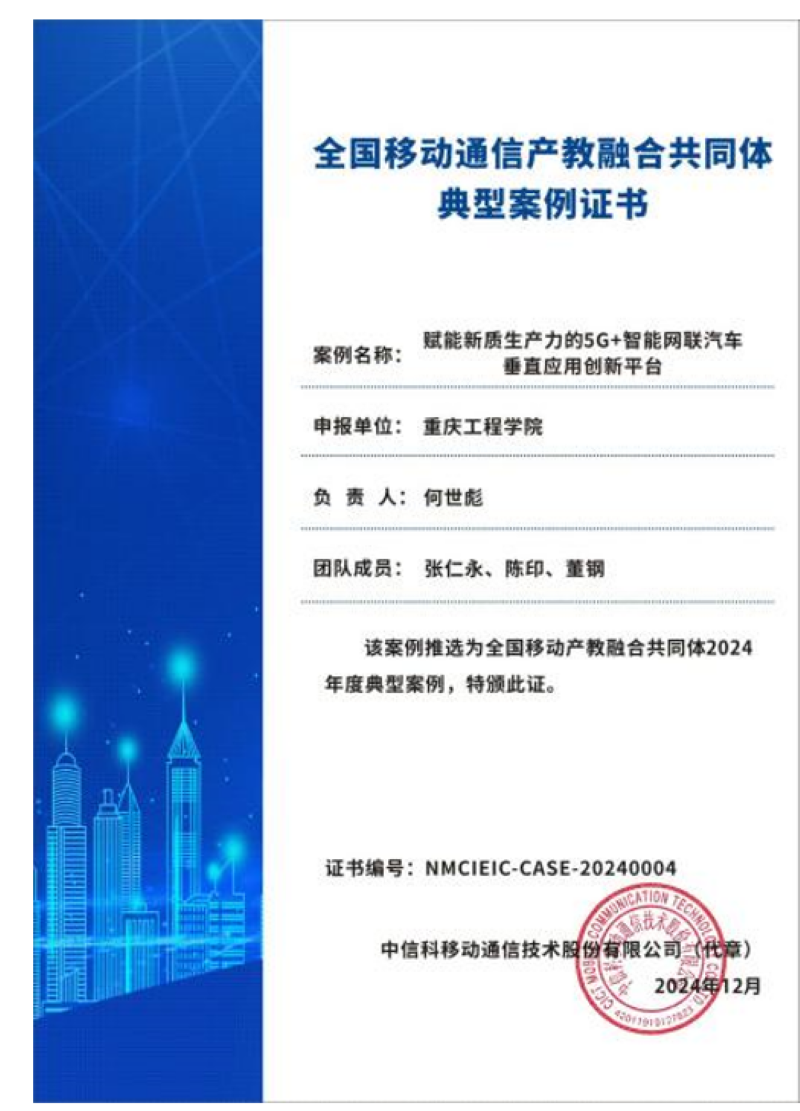

学院申报的“赋能新质生产力的5G+智能网联汽车垂直应用创新平台”,案例获评为全国移动产教融合共同体2024年度典型案例。

图 6 全国移动产教融合共同体2024年度典型案例

以赛促教、以赛促学、以赛促创,构建创新能力培养新路径

(1)以赛促教:强化教学实战性与前沿性

依托虚实结合的5G+车联网仿真实践教学平台(重庆市本科高校产教融合虚实一体化实践教学平台),将平台中车联网网络架构认知、5G基站调测、智能小车路径规划等实验项目转化为训练内容,推动教师结合产业技术痛点设计任务(“车-云高效联接算法优化”“路侧协同通信协议开发”),确保实训内容与产业需求深度对接。

(2)以赛促学:提升学生工程实践与创新能力

采用分层递进式赛训体系,利用平台虚实结合的实验资源(虚拟仿真系统+实体智能小车),构建“基础认知→仿真验证→实车开发”三级赛训体系:

基础层:通过平台虚拟仿真实验(5G基站调测模拟),完成车联网技术原理学习;进阶层:依托平台实体设备(如智能小车)开展算法验证与调试;实战层:参与“全国大学生智能汽车竞赛”、“大学生智能网联汽车大赛”等学科竞赛,完成从仿真到实车的全流程开发。

将竞赛成果反哺学习闭环,学生在竞赛中形成的技术方案(如路径规划算法优化)通过平台案例库沉淀为教学资源,并转化为课程实验模块(如《智能网联汽车技术》课程中的“多车协同实验”),实现“竞赛→学习→再创新”的良性循环。

(3)以赛促创:推动创新成果产业化应用

推动创新孵化与产业对接,依托平台创新创业孵化功能,将竞赛中开发的算法、协议等成果(如车-云高效通信协议)通过平台对接企业需求,联合中信科移动通信技术股份有限公司等合作单位进行成果验证与产业化试点。

依托虚实结合的5G+车联网仿真实践教学平台,设计的“低时延车联网路侧单元优化方案”,经平台仿真验证后,被中信科移动采纳为路侧设备升级原型,并申请发明专利1项。

校企共建双创生态,以平台为载体,整合校外实践基地资源,拟联合企业开设“车联网创新工坊”,提供竞赛项目孵化的技术支持和资金保障,形成“平台支撑竞赛→竞赛驱动创新→创新反哺产业”的生态链。

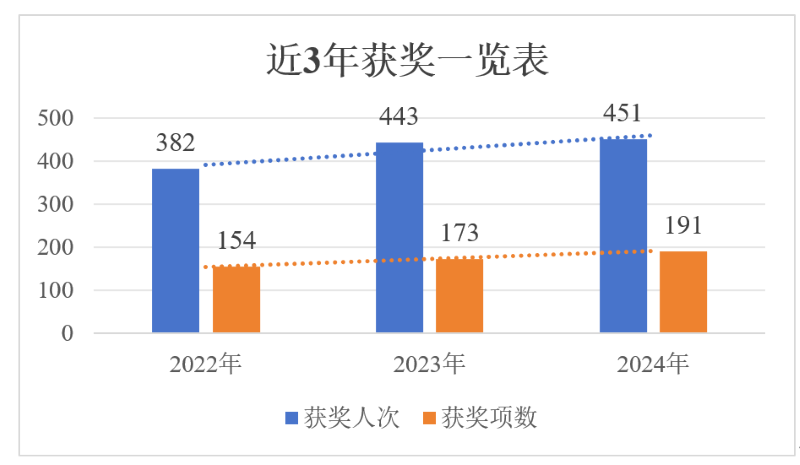

近三年的学科竞赛获奖如下图7所示,两组数据通过连续三年的阶梯式增长,明显看出获奖规模与成果数量 “双提升”的积极态势,展现了整体实力持续进阶的显著成效。

图7 近3年学科竞赛获奖项数与人次