编者按:重庆工程学院深入贯彻落实党的二十大关于“深化产教融合、校企合作”的战略部署,紧扣新时代应用型人才培养使命,以创新为驱动、以产业需求为导向,全面推进产教融合纵深发展。各学院聚焦人工智能、数字经济、智能建造、现代服务等关键领域,与行业领军企业共建协同育人平台,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,交出了一份产教协同育人的亮眼答卷。

本次工作巡礼,集中展示各学院在共建产业学院、开发实战化课程、联合技术攻关及服务区域经济等方面的育人心得与丰硕成果。近年来,重庆工程学院始终以服务国家战略和区域发展为己任,探索出一条“校企共生、成果共享”的特色发展之路。站在“十四五”规划收官之年的关键节点,重庆工程学院将持续深化“校企合作、产教融合”办学特色内涵建设,为培养更多高素质应用型人才、赋能地方经济高质量发展贡献更大力量。

市场引领 产教同行

——打造校企共融共生新生态

在文化艺术行业迅猛发展的背景下,重庆工程学院数字艺术学院立足行业需求,创新提出“市场引领,产教同行”的校企共融共生育人生态模式。该模式以岗位需求为导向,打破传统校园“围墙”,将企业真实项目与师生创作实践深度融合,将教学标准对接行业企业标准,实现教学与生产的无缝衔接。通过校企协同育人,学院与北京若森数字科技、成都多巴胺网络科技、重庆灯神文化等企业深度合作,实施订单班、项目共研、工作室教学等多种合作形式,确保教育产出与市场动态紧密对接。实践表明,该模式显著提升了学生实践能力和就业竞争力,多名毕业生在《哪吒之魔童闹海》《画江湖·不良人》等顶级项目中担任重要角色,为数字艺术专业人才培养提供了重要参考。

缘起——国家战略赋使命 产业变革求创新

党的二十大报告强调:地方高校要以校企合作为桥梁,主动承担起在国家战略和地方经济发展中实现科技自立自强的责任。在国家“深化产教融合”战略推动下,校企合作成为破解人才培养与产业需求结构性矛盾的关键。一直以来,数字艺术学院都始终秉承学校“办特色鲜明的高水平应用型大学”的发展愿景和“校企合作,产教融合”的办学特色,致力于通过校企协同育人模式,实现学科建设与产业需求精准对接,培养适应行业发展的复合型数字艺术人才。学院整合校内外资源,搭建校企合作、产教融合平台,通过“引企入校,师生入企”的方式,以特色订单班、校企合作实验班、校外实践教学基地、产学研项目库、为社会企业提供服务等具体方式,全面落实“1234”应用型人才培养体系,推动教学成果可视化、实践能力场景化,进一步提升人才培养质量,为区域经济发展提供人才支撑。

近年来,随着科学技术的不断发展,尤其是以deepseek为代表的生成式人工智能的蓬勃兴起引发了各行各业的深刻变革,传统的人才培养模式可能无法满足市场的需求,“企业招不到人、学生找不到岗”的现状长期存在,这就迫使高校必须与市场建立紧密联系,确保人才培养与市场需求保持同步。

定位——市场引领产教同行 市场动态紧密对接

市场引领——以岗位需求为导向

随着市场的不断变化,企业对人才的技能、素质要求都有新的要求,根据这一特点,数字艺术学院及时调整人才培养方案,以新的市场需求和就业岗位能力要求为核心,驱动人才培养模式改革和校企合作机制的创新,其核心逻辑在于通过产业端(企业)的真实需求反向优化教育端(学校)的人才培养体系,确保教育产出与市场动态紧密对接。

产教同行——校企角色重构

一方面,企业从“用人方”变为“育人主体”:通过提供真实项目、实习岗位、派驻一线技术专家授课、开放生产数据用于教学,深度参与教育过程。另一方面,学校也主动打破“围墙”,从“封闭培养”转向“开放生态”:与企业建立更加深度的合作关系,包括承接横向项目、共建实验室、共建实习实训基地、共同开发课程等形式,让学生在学校就有机会接触行业一线项目,了解真实项目流程和技术标准,同时“学校老师也从知识传授者”变为“学习设计师”和“资源链接者”,通过这一转变,让人才培养从传统的标准化或固定职业能力转变为复合型、适应性人才,最终实现人才供给端(学校)与需求端(企业)的高效咬合,形成“岗位需求分析→课程开发→教学实施→就业反馈”的闭环迭代机制。

为此,数字艺术学院先后与中科视传、北京若森数字科技,成都多巴胺网络科技、重庆灯神文化、重庆漫想族文化等企业深度合作。一方面吸引企业将实际项目带进校园,通过共建实训基地、研发中心、聘请企业技术骨干担任专业导师等方式实现教学与实践的无缝对接;另一方面,组织师生深入企业一线,参与真实项目,增强师生的实践能力和职业素养,同时为企业带来新鲜创意和技术支持,实现互利共赢,共融共生。

实践——四段进阶流程覆盖 校企双元协同育人

前期准备:需求调研与分析

根据学院的专业,我们对对口行业进行了专题调研,尤其是企业端对人才质量和岗位技能的核心需求。调研发现,在新的市场竞争环境下,企业对人才的综合技能,尤其是岗位适应能力都有着更高的要求,对于“上手快”、“有项目经验”的人才求贤若渴。如重庆本土知名游戏美术设计公司重庆灯神文化创意有限公司有大量次时代游戏美术设计人才的缺口,而市面上的游戏美术人才,要么设计理念过于传统,要么不熟悉次时代文化;北京若森数字科技重庆分公司,有大量的动画师岗位需求,除基本的动画技能外,要求对公司“不良人”等自有IP高度熟悉;这一现状更加验证了我们以市场为引领、校企深度融合的校企合作思路。

合作对象筛选

为了确保校企合作的质量,对于合作对象,我们也做了深度的筛选,优选行业知名企业和区域龙头企业,或者与专业高度匹配具有良好市场前景的企业;同时从企业信誉、技术实力、合作意愿、社会责任履行等多方面进行综合评估。

合作框架设计

针对不同的专业特性和不同企业的实际需求,我们设计个性化的校企合作方案。如与重庆灯神文化我们采用的是“共建工作室”教学模式,与北京若森采取的是“订单班”的合作模式,与成都多巴安科技采用的是“校企合作实验班”的模式,与重庆建设集团采用的是提供“项目服务”的方式等。

实施执行:资源整合与团队搭建

学院针对不同的校企合作项目专门成立专项工作小组,由工作小组来牵头整合学院的专业教师资源和企业的专业导师资源,以人才培养为目的,优化流程机制,确保与企业的合作高效务实。

具体合作内容落地

一是企业导师与学院教师共同参与课程设计,二是企业以真实项目为依托为学生提供实践岗位,三是企业为教师提供顶岗的机会,四是教师与企业联合申报项目等。

监督与评估:多维考核

对于校企合作的过程和结果,学院建立了学生、教师、企业等多维的考核机制,分别把学生的高质量就业率、专业对口率以及对企业的评价,教师的横向课题到账经费、技术和项目成果以及企业的人才留存率、技术和流程问题的解决率作为校企合作质量评价的重要指标。

动态调整

在校企合作项目实施过程中,学院还建立了动态调整机制,对于未达标的合作项目(如实习留存率过低)进行复盘,及时调整人才培养方案或更换合作企业。

持续深化:品牌化运营

学院将把校企合作的重点项目当作杆来进行打造,通过媒体宣传等方式吸引更多的合作伙伴,形成数字艺术学院特有的校企合作新模式、打造数字艺术学院校企合作新品牌。

生态圈构建

联合行业协会,政府职能部门以及兄弟院校等资源,形成“产学研用”联盟,着力构建校企合作生态圈。

图一:订单班学生参与的动画项目《画江湖》系列电影

图二:校企合作实验班学生参与游戏项目《自走棋》

图三:学生参与的游戏美术设计

图四:学生参与的游戏道具设计

成果——共建共享平台 岗位精准对接

契合学校“校企合作,产教融合”的办学特色,学院自开展校企合作以来,取得的主要成效有以下几个方面:

人才培养方案匹配企业需求,提高了人才培养质量

在校企合作过程中,各个专业进一步明确了人才培养目标,根据学校自身发展状况和企业实际需求,在人才培养过程中,利用企业项目,定制训练专题,融入教学和创新创业实践当中。将知识由点到面、由浅入深、由单元到系统进行全方位教学体系设计,构建“多元结合、分层递进、项目驱动”的教学模式。学院以工作室为依托,为学生提供实操机会,提高了就业学生的职业技能,积累相关工作经验,实现学生毕业即可实现“零适应”上岗的目标。

同时,企业为多门课程提供案例库、项目库,将企业项目课题引入学院日常教学框架,项目内容覆盖多门专业课程,使学生在学校就可以对接地方产业的发展需求。

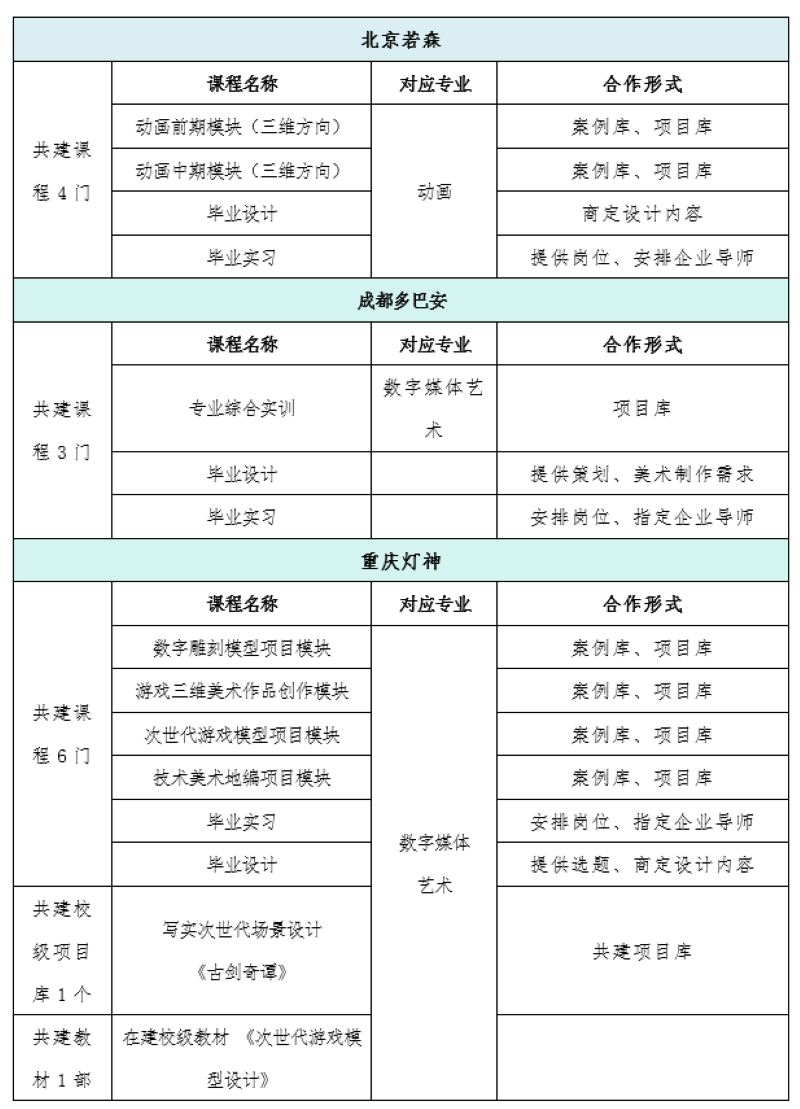

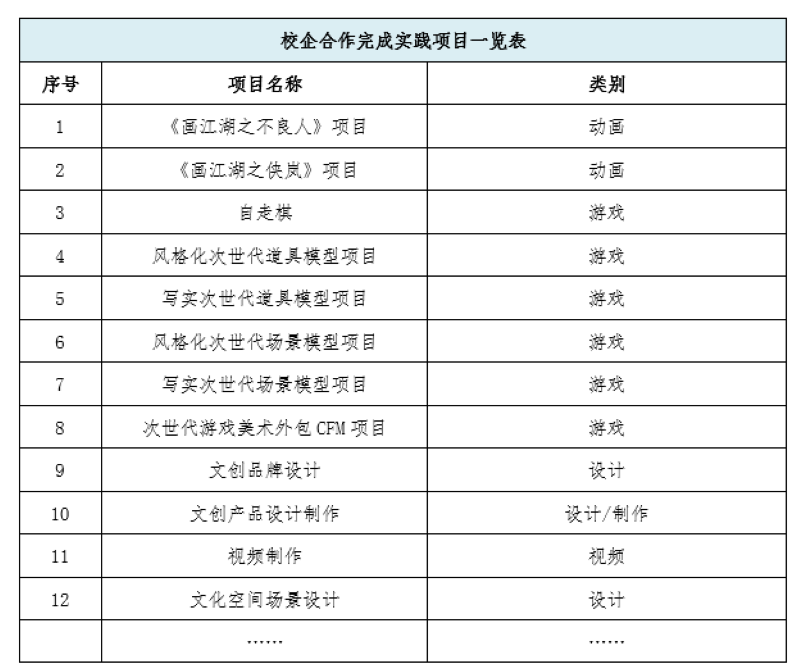

(表一:数艺学院与企业合作内容形式概览)

表二:数艺学院校企合作完成实践项目一览表

共建共享平台,提升师生的实践能力

一是通过与企业共同建立实习和实训基地等模式,为学生提供更多实习和实训机会,让学生在实际工作环境中加强锻炼,让学生将课堂所学理论知识与实践经验有效结合,加深学生对知识的了解和掌握,全面提高学生实践能力和问题解决能力。二是定期选派专业教师深入企业进行项目实践,通过指导实训、挂职锻炼等形式,双师素质和社会服务能力明显提升。三是聘请企业技术骨干为专业外聘教师,有效补充并弥补集中实践环节课程团队的师资薄弱问题,从而整体促进课程组教师技能水平提升。

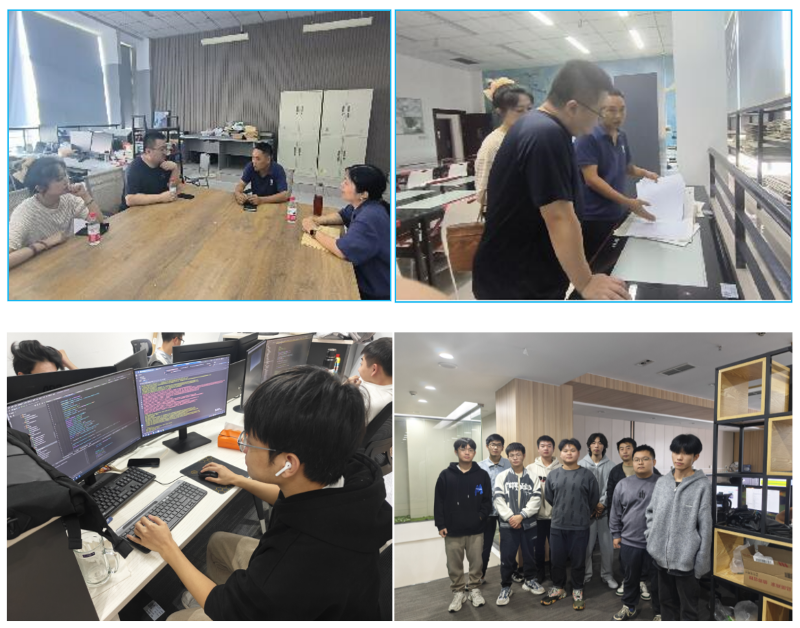

图五:学生和老师在企业/基地

为学生提供实习/就业岗位,提高专业对口率

学生参与产业融合项目后,获得了显著的实践经验提升。他们通过参与真实的企业项目,不仅掌握了前沿的技术技能,还培养了项目管理、团队协作及问题解决等职场必备能力。学生在企业导师的指导下,从项目需求分析到设计实施,再到最终产品或服务的交付,全面体验了企业实际运作流程,增强了职业素养。同时,这些实践项目帮助学生将理论知识应用于现实场景,提升了他们的创新能力和实际动手能力。此外,项目经历也使学生积累了更多行业资源,部分学生通过实习机会转化为就业机会,毕业即能无缝进入职场,大幅提升了就业对口率和高质量就业率。为后续毕业生参与一线项目作品的创作提供了技术和经验支持。